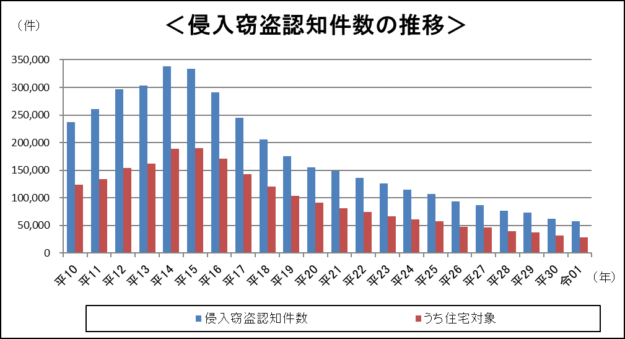

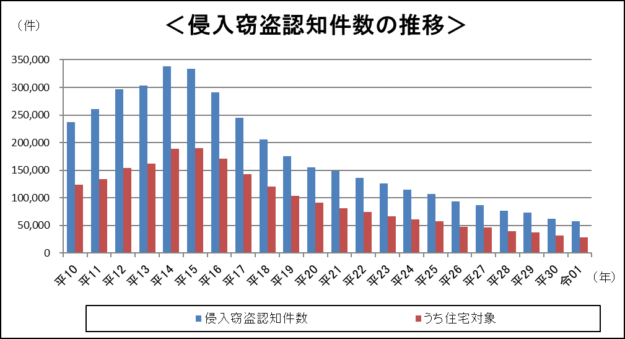

平和な日本では空き巣は他人事だと思っていませんか?「まさか我が家に泥棒なんて入るわけがない!」「我が家にお金や高価なものがないから、泥棒に入られても盗られるものがない」なんて思っていませんか?たとえ盗られるものがなかったとしても、全く知らない人が侵入してくるのは気持ちが悪いものです。住宅を対象とした侵入窃盗は警視庁の侵入犯罪データによると、令和元年では2万8936件も発生しています。平成15年以降では減少しつつもありますが、1日当たり約79件発生している計算になります。侵入されてからでは遅いのです!狙われないようにするために、自分でできる防犯対策を紹介します!

引用:警視庁「侵入窃盗データ」より

日頃の習慣を見直しましょう

犯行手口の上位を占めるのは、無施錠の玄関と窓からの侵入、そしてガラス破りです。玄関や窓の鍵を開けたままちょっと外出、そんな経験ありませんか?その習慣は泥棒にとって格好のターゲットになってしまいます。ちょっと習慣を見直すのと、自分でできる対策でご自身とご家族の安全と財産を守りましょう。

窓の防犯対策

窓からの侵入は、ガラスを破損させて侵入してくる手口です。通常の窓ガラスであれば工具ですぐに割られます。そして、窓の大半はクレセント錠による1ロックなので、窓ガラスに手の入る大きさの穴さえ開けることができれば、侵入するのは簡単だそうです。

習慣にすること

出かけるときは、短時間でも雨戸を閉める

オススメ防犯グッズ

補助錠を付ける

ちゃんと鍵を掛ていても、通常の窓ガラスの鍵周辺を割って鍵を開けて侵入してくる可能性もあります。通常の鍵と補助錠を両方設置しておくことで、防犯性が高まります。

防犯ガラスにする、または防犯フィルムを貼る

衝撃を与えても割れにくい防犯ガラスに取り替えることが難しい場合は、防犯フィルムでも十分に効果があります。

「防犯対策してます」ステッカーを貼る

窓にステッカーを貼っておくだけでも、「防犯対策している家だな」と思われて、抑止効果になりますよ。

防犯アラームをつける

窓を開けると音が鳴れば、侵入者もビックリします。

玄関の防犯対策

玄関からの侵入は、ドアを破損させて侵入してくるよりも、無施錠のドアから侵入してくる場合が多いです。ちょっとの油断で空き巣に入られる場合があるので、注意しましょう。

習慣にすること

出入りのたびに必ず鍵をかける

ゴミ捨てのほんの数分間だけでも、空き巣に入られる可能性はあります。

合鍵は最低限の本数だけ作り、確実に管理する

家族が多いと鍵の管理も目が行き届きにくいですが、特にお子さんが所持している場合は定期的に確認しておくと安心ですね。

合鍵を郵便受けなど玄関の近くに置かない

不特定多数の人が目にする場所には、絶対に置かないようにしましょう。

オススメ防犯グッズ

センサーライトをつける

庭先や裏口がある家は人影が近づくとピカッと光るようにすれば、安心です。

ドアスコープを覗かれないようにする

ドアののぞき穴は室内から外側が見えるだけでなく、外側からも室内が見える仕組みになっています。のぞき見防止グッズでフタをして、変質者から狙われない玄関にしましょう。

補助錠をつける

物静かなワンルームマンションや、階数が高いマンションのお部屋だと、住人に会うことも少なく、ドア錠破りによる侵入の被害もあります。そのためにも、見えるように補助錠を設置しておきましょう。空き巣は侵入するのに、時間がかかる事を嫌う傾向があります。

引用:警視庁 「住まいる防犯110番 侵入者プロファイリング~心理と行動③」より

防犯カメラ

目立つように取り付けると、空き巣も侵入するのを敬遠します。

ウェルカムチャイムを取り付ける

玄関ドアに音がなるオブジェなどを取り付けておくと、ドアの開閉時に音がなることで、防犯対策になります。

侵入者を寄せ付けない工夫とは?

空き巣は下見をして、入りやすそうな家かを見ています。そして、狙いやすい家は、周囲から見通しが悪い所が特徴です。下見の時点で、狙われなように工夫しておきましょう。

家の場合

植木がある家は低く剪定しましょう。

道路から侵入しやすい窓や勝手口がある家は死角にならないようにしましょう。

人が敷地内に侵入したら音が出るよう玉砂利を敷くような外溝デザインにしておくと安心です。

2階への足場にならないように、物置やエアコンの室外機の置き場も工夫しましょう。

マンションの場合

留守時でタイマーで点灯・消灯する機能があるルームライトを取り付けておくと、留守がちの人でも防犯になります。

お隣さんやご近所同士で

不審者は声をかけられたり、ジロジロと見られると、犯行しにくい傾向があるようです。日頃から近所付き合いを大切にして、近隣住民で防犯対策すると心強いですね。

まとめ

自分でできる防犯対策について紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

物やお金が盗られるのも怖いですが、「もし侵入者と鉢合わせした」となった場合など考えると、ゾっとします。ぜひ、ご自身とご家族のためにも今一度、防犯対策に取り組んでみて下さいね。