2025年に「大阪・関西万博」の開催を控える大阪ですが、大阪市内だけでなく府内で多数の開発計画が同時に進んでいます。その中でも注目されている大規模な開発といえば「うめきたプロジェクト」。JR大阪駅前周辺を中心に産学官民一体となって、再開発が進んでいます。大阪がどのように生まれかわるのか!?一緒に見ていきましょう!

うめきたプロジェクトってどんなん?

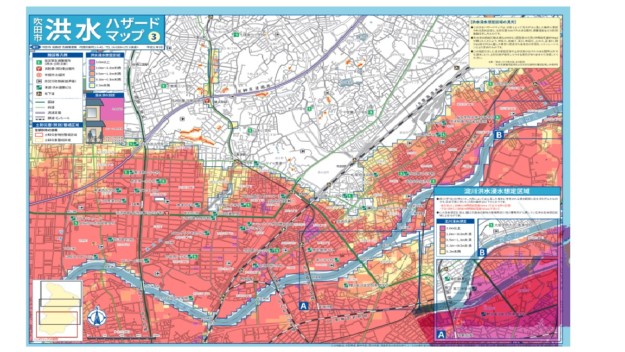

大阪駅北側にあった広大な貨物駅跡地を国際競争力の高い知的創造都市に生まれ変わらせるプロジェクトです。2013年に大阪駅北側に約7ha(東京ドーム約1.5個分)の敷地に複合商業施設「グランフロント大阪」が第1期として開業し、大阪駅前の街並みが変わり始めました。そして現在「うめきた2期」として開発が進められています。大阪駅西側に4.5ha(東京ドーム約1個)分の広大な都市公園が占めます。この公園は大規模災害時の避難者の安全確保、帰宅困難者の一時退避スペース等の防災機能の強化を図ることを目的で整備されています。さらに、その公園の北側と南側に高級ホテル・都市型スパを含む商業施設のほか、国際会議や展示会・イベントができるMICE施設が誕生します。また、賃貸、分譲マンション棟も建設されます。

ますます便利に!大阪の鉄道網の整備計画

各路線の整備計画は2025年 大阪・関西万博開催に向けて一気に進んでいます。日本の鉄道は世界で類を見ない便利さと正確さですが、大阪ではさらに進化しようとしています。

JR新駅「うめきた(大阪)地下駅」

現在、放出-新大阪間を運行するおおさか東線が延伸され、新駅「うめきた(大阪)地下駅」を繋ぎます。うめきた新駅と既存の大阪駅は地下通路で連絡されます。開業は2023年の予定となっています。

JR・南海電鉄 鉄道新線「なにわ筋線」の建設工事

上記の新駅「うめきた(大阪)地下駅」がJR大阪環状線「福島駅」まで繋がる予定です。新駅~JR難波駅・南海新今宮駅までを繋ぎ、「なにわ筋線」として大阪と関空方面へとアクセス強化を目指す路線として期待されています。2031年度の開業を予定しています。

大阪メトロ中央線の延伸計画

現在、大阪メトロ中央線の東側終着駅は、咲洲(さきしま)のコスモスクエア駅です。咲洲は万博会場の夢洲に隣接する人工島ですが、この終着駅を夢洲まで延伸することで、万博やIRを訪れる利用者の需要を見込んでいます。完成は2024年度の予定となっています。

大阪モノレール延伸の事業決定

門真市駅から(仮称)瓜生堂駅までの8.9キロを整備する大阪モノレール延伸事業を国土交通大臣に申請し、認可されました。このモノレール延伸により、門真市と東大阪市までが繋がります。開業は2029年度を目指しています。

阪急梅田駅とJR大阪駅周辺が空中デッキで連結構想

閉館が決まっている「大阪新阪急ホテル」に加え、商業施設「阪急三番街」やオフィスビル「阪急ターミナルビル」の建て替えを計画しています。まだ具体的な内容は発表されていませんが、約半世紀ぶりの大規模開発となり、JR大阪駅周辺の施設と空中デッキで結ぶ予定です。開業予定は2030年以降とみられています。

2025年大阪・関西万博に向けて大阪市内インフラ整備

2025年4月13日~10月13日に大阪・夢洲で開催予定の大阪・関西万博に向けて、インフラ整備計画が進んでいます。鉄道網に関しては上記のように各鉄道会社の延伸計画により、日本中・世界中からの来場者のアクセス向上のための整備計画が進められています。鉄道だけでなく会場周辺の交通整備計画もあります。万博開催時に新大阪駅・大阪駅から万博会場までのシャトルバスルートとして暫定利用を計画しているため、夢洲と隣接する舞洲とを結ぶ「夢舞大橋」を4車線から6車線に拡幅する計画もあります。また、新規事業化する「淀川大堰閘門」の整備により、万博開催時には新たな観光コンテンツとして、淀川上流~夢洲を結ぶ「淀川舟運」の復活も計画されています。

住むなら大阪市内!?

大阪市内には、万博開催だけでなくIR誘致そして、常に進化して人気のUSJがある魅力的な「此花区」をはじめ、大規模開発が進む「キタ」、観光地として人気の「ミナミ」だけでなく、最近は「ニシ」の堀江周辺もおしゃれタウンとして注目されています。梅田、なんばをはじめビジネス街に近く、職住近接に最適なエリアとして人気が高まり、特に若い年齢層に人気があります。分譲マンションも次々に建設され、今後も目が離せませんね。また、「うめきた2期」で建設計画がある賃貸・分譲マンションはハイグレードマンションととして富裕層に人気となるでしょう。日本だけでなく世界中から人気がある「大阪」。ますます人気上昇となりそうです。

最後に

大阪市内の再開発についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

この先どのように大阪が発展・発達していくのか楽しみなことばかりです。大阪の不動産情報は再開発に向けて日々変化しつつあります。最新情報がいち早くキャッチできるように、ニュースや動向に気を配っていきたいですね。なお、ヤマダ不動産では、大阪の賃貸・分譲物件に関する情報をご紹介させて頂きます。是非、お気軽にご相談下さい。お待ちしております。