子供が生まれてそろそろ夢のマイホームを建てたいな~と考えてはいるけれど、いざ建てるとなると何から始めれば良いのか分からない!という方が多いのではないでしょうか?

実は“家を建てたい”と考えた時からもう家づくりはスタートしているのです。

一生に一度の大きなお買い物と言っても過言ではない家づくりなので失敗はしたくないですよね。

これから住み続ける大切なお家です。ローンも30年前後かけて支払っていかなければいけません。

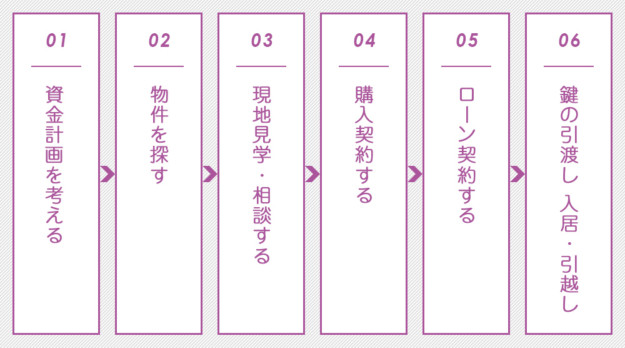

さて、家づくりをするには何から始めれば良いのかをご紹介していきたいと思います。

まずは情報を集めましょう

最初に躓かないために大切なのが情報収集です。

そんなことでいいの?と疑問に思われるかもしれませんが、とても大切なことなのです。

時間をかけて家を作るのか、それともスピーディーに建てたいのかだけでもお願いする会社が変わってくるのです。

まずは家族がどのような家に住みたいのか、こだわれないポイントが何なのかをしっかり明確にしておきましょう。

そこから自分たちのマイホーム作りにあったハウスメーカーや工務店を探していきます。

最近ではホームページも充実していますし、同じように家づくりで悩まれた方のブログ記事が沢山あります。

失敗しないためにもさまざまな記事を読み参考にさせてもらいましょう。

ネットの口コミだけでは怖いという方は家づくりを経験した友人や親戚、知人などに話を聞いてみましょう。

ただ、あなたが満足する家と親戚や知人が満足する家は違いますので、少しでも違うと思った場合は施工会社を候補に入れる必要はありません。

会社を絞り込み、お問い合わせしよう

たっぷりと情報収集すれば、ある程度まで気になる会社を絞り込みましょう。展示場やオープンハウスに参加して資料をもらったり、ウェブから資料請求を行います。

ここで注意したいのが猛烈な営業攻撃です。みんな仕事ですので、自分の会社で契約を決めてもらいたいのは当然です。

あまり詳しく話す必要はありませんが、建てたい家のビジョンをお伝えすれば、実装可能かそうでないのか答えが返ってくるでしょう。

不可能な場合はバッサリと断ってしまえばいいですし、うかつに話を進めてしまわないように十分に気を付けましょう。

そこから更に希望するマイホームが建てられそうな会社を数社まで絞り込み面談に進んでいきます。

担当者の方との相性もありますので、ストレスを感じた場合は一時中断するなど無理に進めないことが大切です。

急いで話を進めてしまうと思わぬ失敗につながりますし、家づくりは1年~3年かけて行うことも多々あります。

将来様々な支払いも発生してきますので、無理のない範囲でオプションや条件を伝えて理想のマイホームを作っていきましょう。

土地を探す

家を建てるにも土地が必要です。どういった土地に住みたいのか、通う小学校や中学校の評判はどうなのか、通勤に支障はないのかなどを調査しましょう。

交通の便に関しても渋滞が多いなどありますので、周囲に何があるのか、しっかり下調べをすることが重要です。

地域によっては独自のルールが存在したり、お隣さんはどんな生活なのかなど分からないことがあり失敗する方が多いです。

それぞれご家庭別に生活があるわけですから、住んでみて分かった!ということもあります。

欲しい!と思った場所でも人気の土地の場合はすぐに売れてしまったりと競争も激しいのが現実です。

頭金の準備や住宅ローンを組む

建築会社が決まると必要になってくるのはお金です。

家を建てたいと考え始めたらまずは貯金をすることが大切です。

貯金が多ければ多いほど頭金を支払う額が多くなります。そうなれば借入金額も少なくなり、後々の返済を少しでも楽にすることが出来るからです。

返済していくお金は住宅だけにはとどまらない場合があります。車だって買い替えなければいけなくなるでしょうし、お子様が成長されるにつれ出費も嵩みます。

家づくりを夢見る方はぜひ貯金を意識してみてください。

もちろんその貯金だけで家を建てるのは難しいでしょうから、住宅ローンを組んでいく必要があります。

ローンには事前審査があります。

- 住宅ローン借入申込書(保証委託申込書)

- 本人確認資料(運転免許証および健康保険証など)

- 収入に関する書類(源泉徴収票(前年分)、確定申告書(写)・同付表(3年分))

- 借入中の償還予定表(写)または残高証明書(他の借入れがある場合)

どういった家をどのくらいの金額で購入するかのお見積りや、本人書類や収入に関する書類が必要となりますので、準備しましょう。

だいたい住宅購入の相場は3,500万円前後が多く、毎月の返済は7~9万になります。

共働きだから大丈夫と思っていても、お子様が生まれるとどちらかの収入がなくなってしまうこともあります。

また、年を重ねるにつれて返済能力も下がってきますので、お金のプランニングはしっかりと考えておきましょう。

契約から融資実行

融資の金額が決まると施主と建築会社と契約を結びます。

気軽に契約書に署名、捺印をするのではなく、契約書の隅から隅まで目を通し理解するようにしましょう。分からないことがあれば放置せずに必ず確認するようにしてください。

ここでの確認漏れが後々大きなトラブルにつながるからです。

工事の期間は?支払方法は?工事が遅延した場合はどうするの?などが記載されています。

お見積りに関しても大雑把ではなく、何にどのくらいお金が必要なのか細部まできっちり確認しましょう。

工事中に思わぬ変更が起きた場合の金銭トラブルが少なく済むことがあります。

また、融資の金額が決まったからと言って融資が受けられると決まったわけではありません。

一度建築会社にお金をお支払いすると戻ってこないケースも見受けられますので、ローン特約を必ずつけましょう。

住宅ローンを申し込もう

本審査では事前審査に加え提出する書類が増えます。

- 本人を確認できる書類

- 住民票

- 印鑑証明書

- 収入(年収)を確認できる書類

- 勤続年数を確認できる書類

- 物件に関する書類

物件に関する書類としては、

- 売買契約書

- 重要事項説明書

- 土地・建物の登記簿謄本

- 物件概要書

- 公図、物件案内地図

- 間取り図、測量図、配置図等

上記以外にも必要な書類がある場合もありますので、詳細は融資を申し込む銀行に確認するようにしましょう。

事前審査時よりも費用が上がってしまった場合はすぐに金融機関に相談するようにしてください。

予定していたよりも費用が上がってしまうことはありますが、その際は再審査となりますので、時間がかかってしまいます。

そうなった場合には工事を請け負った会社にも迷惑がかかる場合がありますので、注意していきましょう。

融資の実行

いよいよ融資の実行です。事前審査から約1~2か月かかると思っていてもらっていいでしょう。

気になる金利は融資実行日に決定します。融資の実行日にはかなり時間がかかりますので、なるべく1日時間を空けておくようにしてください。

立会決済や、立会決済でない場合それぞれ手順が異なります。

当日は建築をお願いした会社の担当者や司法書士、工事監理者、施主で建物の確認と引き渡しを行います。

設計図通りに家が建てられているかを確認する大事な日です。鍵をもらえるのもこの日で、お金のやり取りを行いやっと入居することが出来るのです。

最後に

家を建てるまでの道のりをご紹介してきましたが、なかなか骨が折れそうですね。

何度も家を建てるということはありませんのでわからないことだらけなのは当然のことです。

分からない事を分からないまま進めてしまうことが一番危険ですので、きっちり調べてからマイホームを建てるようにしましょう。

お願いする工務店や施工会社は何度もお家を建てたことのあるプロです。

営業が怖い!と尻すぼみせずにきっちり向き合うことも大切です。

ヤマダ不動産では新築のご相談も承っておりますので、まずは相談してみてくださいね。

土地の購入なども一貫して当店でお任せいただけますので、ご安心ください✨

新築に関して相談する

皆様病院にかかられた際に医療費をお支払いすると思いますが、医療費の支払い額が一定以上になると受けられる控除のことを言います。

皆様病院にかかられた際に医療費をお支払いすると思いますが、医療費の支払い額が一定以上になると受けられる控除のことを言います。 まだ設備が故障した!なんて猛者が居ないことを信じたいのですが、エアコンの故障や温水トイレといった設備の故障が賃貸のトラブルNo.1となっています。

まだ設備が故障した!なんて猛者が居ないことを信じたいのですが、エアコンの故障や温水トイレといった設備の故障が賃貸のトラブルNo.1となっています。