ヤマダ不動産 守口店がオープンしました。

店舗情報の詳細

ヤマダ不動産 守口店

〒570-0056

大阪府守口市寺内町1丁目3-11

電話番号:06-6786-9983

営業時間:09:00~19:00

ホームページ:https://www.yamada-ganbaru.com/

アクセス

■公共交通機関をご利用の場合

京阪電気鉄道京阪線 守口市駅 徒歩約4分

2025年2月28日

ヤマダ不動産 守口店がオープンしました。

ヤマダ不動産 守口店

〒570-0056

大阪府守口市寺内町1丁目3-11

電話番号:06-6786-9983

営業時間:09:00~19:00

ホームページ:https://www.yamada-ganbaru.com/

■公共交通機関をご利用の場合

京阪電気鉄道京阪線 守口市駅 徒歩約4分

2025年2月4日

落ち着いた空間でゆっくりと時間を過ごせるカフェの雰囲気を自宅でも感じたい、とお考えの方におススメなのがおうちカフェです。自宅でリラックスしながらカフェのような雰囲気を楽しむことができるおうちカフェは、心地よい時間を過ごすための理想的な空間です。

今回は、おうちカフェを楽しむためのインテリアのコツや、簡単にカフェ気分が味わえるちょっとした工夫をご紹介します。自宅をおしゃれなカフェ風空間に変身させることで、日々の暮らしがもっと豊かになります。

居心地の良い自分好みのオリジナルカフェをお家につくって楽しみましょう!

カフェは、ホテルや高級レストランのように、格式の高い締まった空間ではなく、非日常的な空間でありながら、程よくカジュアルで肩の力が抜けたラフな雰囲気が魅力です。

カフェの、洗練されたデザインと居心地の良さを感じさせる空間作りは、インテリアに秘密があります。

自宅に居ながらカフェのような居心地の良い空間にする、いくつかのコツをご紹介していきます。

様々なテイストがあるカフェ風インテリアですが、まずはコンセプトやテイストを明確にすることがポイントです。ナチュラル、ヴィンテージ、モダン、モノトーンなど、作りたいスタイルに合わせて色や形、素材などを選び、統一感のある空間を作ることが大切です。

様々なテイストがあるカフェ風インテリアですが、まずはコンセプトやテイストを明確にすることがポイントです。ナチュラル、ヴィンテージ、モダン、モノトーンなど、作りたいスタイルに合わせて色や形、素材などを選び、統一感のある空間を作ることが大切です。

また、家具に合わせて壁紙を貼り替えてみたり、ウッドテイストのインテリアを取り入れることで、カフェらしい落ち着いた雰囲気の室内空間を実現することができます。

お気に入りのカフェの家具やアイテムを参考にして、理想に合わせて空間づくりをすると良いでしょう。

しかし、統一感を気にしすぎて、家具にこだわりすぎると費用がどんどん高額になってしまうこともあります。

テーブルやソファなど、くつろぎの要素のある家具を一点こだわってスタイリッシュなものにしてみたり、かごやワイヤーラックを活用してコーヒーグッズなどをまとめれば、一気にカフェ風インテリアになります。

100円ショップやホームセンターでも手に入る、リーズナブルながらも雰囲気の出る雑貨や小物を使えば、コストも抑えられます。

どのテイストのカフェ風インテリアを作る場合でも、観葉植物や間接照明を配置することで、生活感を感じさせず、カフェのようなおしゃれな雰囲気の空間を作り出すことができます。

どのテイストのカフェ風インテリアを作る場合でも、観葉植物や間接照明を配置することで、生活感を感じさせず、カフェのようなおしゃれな雰囲気の空間を作り出すことができます。

観葉植物の緑には、癒しの効果があるだけでなく、部屋に清潔感が生まれるため、カフェ風の空間でのリラックスタイムをより充実させます。

水やりや手入れが面倒に感じる場合は、フェイクグリーンがおすすめです。手入れはいりませんが、ホコリが溜まらないように定期的に掃除をしましょう。

そして、スタンドライトやランプシェード、おしゃれなペンダントライトなど、間接照明をうまく活用すれば、お部屋も明るくなり柔らかな光に包まれて、よりカフェらしい雰囲気を演出する事ができます。また、ダイニングテーブルの近くに間接照明を配置することで、カフェで飲食をしているような感覚を味わえるのでおすすめです。

おしゃれなインテリアを置いても、生活感の出るアイテムがあるだけで、カフェの雰囲気が半減してしまいます。

おしゃれなインテリアを置いても、生活感の出るアイテムがあるだけで、カフェの雰囲気が半減してしまいます。

ティッシュやゴミ箱など生活感の出るアイテムはシンプルでスタイリッシュなデザインにして「見せる収納」としてディスプレイしてみましょう。

文房具や書類など生活感のあるアイテムは扉の中に片づけられて、お気に入りの雑誌や写真などを扉の部分に立てかけてディスプレイが出来る、フラップ収納は、見せる収納と隠す収納が一体化しているものもあるのでおススメです。見た目もスッキリとしたおしゃれなカフェ風のお部屋を演出してくれます。

また、生活感の出やすいキッチン周りは、統一感のあるガラス容器に入った調味料を配置したり、キッチンカウンターにお気に入りの雑貨や、インテリアグリーンや果物をディスプレイして「見せる」ことで、生活感を感じさせずカフェスタイルの空間に近づきます。

カフェは一時的に過ごす場所ですが、お部屋は毎日生活する場所だからこそ、住みやすさが損なわれてしまってはリラックスできず意味がありません。

カフェは一時的に過ごす場所ですが、お部屋は毎日生活する場所だからこそ、住みやすさが損なわれてしまってはリラックスできず意味がありません。

生活が不便になるほどインテリアで場所を取ってしまったり、カフェの雰囲気を重視し過ぎて実用性が低くなってしまったりすることもあるので注意が必要です。

また、カフェの薄暗い雰囲気も落ち着きますが、暗めのトーンや重厚感のある材質のインテリアが多かったりすると圧迫感を感じ、気分まで暗くなってしまい、ネガティブな感情になってしまったり意欲が減退してしまうこともあります。

窓からの自然光を十分に取り込んで、暗い「遮断」ではなく、明るい「開放」感のある、暮らしやすい部屋という前提のもとにカフェらしさを構築しましょう。

まずは簡単にカフェの雰囲気を味わいたい場合は、テーブルをスタイリングして、休日のランチなどに少しだけ時間をかけてカフェ風のおしゃれな料理に挑戦してみてはいかがでしょうか。

とっておきの器を使ったり、赤・黄・緑の3色を取り入れると見た目も華やぎ、いつもの定番料理でも盛り付けひとつでカフェで食べるような見栄えになったり、カフェを楽しむアイテムやちょっとしたアレンジで、カフェ気分が盛り上がること間違いなしです。

練習を重ねて身につけるようなスキルではなく、簡単に取り入れられるほんの少しの工夫で、誰にでもできるカフェメニューのコツをご紹介いたします。

・彩りや盛り付けにこだわったワンプレートや、小鉢をプラスして立体感を演出する

・ひとり分をランチョンマットやトレーにまとめて乗せる

・ガラスピッチャーやグラス、カトラリーケースなど、カフェ気分の高まる小物を活用する

・メニュー表を作って、ゲストを招いてみる

・ハンドドリップでコーヒーを淹れたり、ミルクをふわふわにしたり、自分好みのこだわりの一杯を作ってみる

今回は、おうちの中でも簡単にカフェ気分を味わえるコツやちょっとした工夫などをご紹介しました。

優しく温かみのある雰囲気が魅力のカフェ風インテリアに囲まれたり、ほっと一息つけるカフェメニューを作ってみたり、日常生活の中でカフェらしさを取り入れて、ゆったりとした時間が流れる暮らしを叶えてみてはいかがでしょうか。

2025年1月21日

マンションがなかなか売れない、と悩みを抱える方は少なくありません。そのまま放置すると、資産価値の低下や、維持費の負担がかかり続けるなどのデメリットにつながります。

マンションが売れないのは、物件だけの問題ではないかもしれません。売れない原因を正確に捉えて的確な対策をすれば、売れる可能性はぐっと上がります。今回は、マンションの売却が長期化してしまう原因や、対策をご紹介いたします。

マンション売却は、準備から引き渡しまで、順調に進んでも3ヶ月から6ヶ月はかかります。3ヶ月以上経っても売れない場合は、現在の売却活動が適切かどうかを見直すタイミングのひとつです。売れない原因が何なのか、考えられる理由はいくつかあります。

ほとんどの購入希望者は、周辺マンションの価格と比較して購入を検討されます。

相場よりも高い価格で売り出している場合は、タワーマンションの高層階や人気のエリアだったり、管理体制が整っているなどの特別な魅力がない限り、物件に見合わない価格は 購入対象に選ばれることは難しいでしょう。

マンションがなかなか売れない場合、価格設定が適切かどうか、周辺マンションの価格相場を基準にしてみて、一度見直してみることをおすすめします。

周辺に似たような条件の物件が多かったり、同じマンションに売り出し中の物件があると競合してしまい、マンションが売れにくくなる原因のひとつです。

競合物件が多いと、階数や部屋の位置、エレベーターまでの近さなど、細かい条件で比較されやすく、買い手の選択肢が増えるため、より好条件な物件から売れていきます。

売り出しを開始してしばらくしても内覧の件数が少ないのであれば、広告や宣伝の手法が適切かどうかを見直してみるのもよいでしょう。

ネットに掲載した写真の見栄えが良くなかったり、写真が少なかったり、顧客へのアピールが不足していたりすると、購入候補から外されてしまう場合もあります。

依頼している不動産会社や担当者が、マンションの取り扱いに不慣れだったり、相性が悪い事が原因で、売却が進まないのかもしれません。

売れないマンションをそのままにしておくと、建物の経年劣化や費用負担など、資産価値の低下や損失につながるリスクがあります。売れない原因を把握したうえで、売却に向けてできる対策をご紹介します。

やはり、まずは売り出し価格を見直すことが重要です。不動産相場は常に変動している為、売り出し時は相場に適した価格設定だったとしても、数ヵ月の間で相場から外れてしまっている可能性もあります。

最新の相場を踏まえて、改めて現在の相場に見合っているか検証してみましょう。

内覧希望者はいるのに、なかなか成約に至らない場合は、内覧時の対応を見直してみましょう。

内覧希望者はいるのに、なかなか成約に至らない場合は、内覧時の対応を見直してみましょう。

掃除や整頓は行き届いているか、目につくところだけではなく、特に、家の第一印象を左右する玄関周りや、清潔感を気にする人が多い水回りの掃除を入念に行うのがおすすめです。

また、部屋の状態だけではなく、売り主の対応もチェックされているため、質問や疑問をできるだけ解消するように、丁寧な対応を心がけましょう。

内覧希望者の数が少ない場合は、内覧が集中する土日の日程も追加したり、いつでも内覧に対応できるような体制を整えておきましょう。

想定よりも内覧希望者が現れない場合や、競合物件が多く注目されていない場合は、もしかすると時期が悪いのかもしれません。競合物件が少ない時期にタイミングをずらしてから、再度売り出すことを検討してみるのもよいでしょう。

不動産会社や担当者との間で、マンション売却の方針や考え方が合っていない部分があるかもしれません。会社を変更したり、担当者の変更を申し出たりすることをおすすめします。

新しい不動産会社を選ぶ際は、事前に不動産会社の得意なエリアや物件タイプについて確認し、所有物件に近い分野で実績のある会社に依頼するのが大切です。

マンションが売れない原因を客観的に分析し把握をして、適切な対策をすることで、売却できる可能性が高まります。

売却を成功させるためにも、信頼できる不動産会社に相談した上で、考えられる原因をひとつずつ改善し、売却活動を進めていきましょう。

2024年12月27日

物件選びのポイントとして、方角を優先される方も多いのではないでしょうか。

日当たりがいいという理由から南向きの物件は人気がありますが、日当たりが悪く、冬は寒そうといったマイナスのイメージの北向きの物件をあえて選ぶ方は少ないかもしれません。

北向き物件にはデメリットももちろんありますが、実は北向きならではの良さもあり、ライフスタイルによっては北向き物件が向いている方もいます。今回は、敬遠されがちな北向き物件の住み心地と、より快適に暮らすための工夫を解説していきます。

まずは、北向きの部屋の快適性に優れているメリットについてみていきましょう。

・家賃が安い

北向き物件は南向きに比べて人気が低いため、同じグレードの物件でも家賃が安く設定されていることが一般的です。そのため、費用を抑えて物件を選びたい方にとって魅力的な選択肢です。

・勉強や読書、趣味の部屋に最適

北向きの部屋は柔らかな光が長時間続くので、直射日光の眩しさを気にすることなく、勉強や読書、趣味に打ち込むことができます。

・夏は涼しく、快適に過ごせる

南向きに比べて直射日光が少ないため、夏は涼しく過ごしやすいです。暑さが苦手な方には特に向いているポイントです。

・プライバシーを確保できる

北向きの部屋は、建物の背後や中庭に面していることが多く、外からの視線を気にせずにすみ、プライバシーを守りやすい点が特徴です。

北向き物件に住んでから後悔しないためにも、あらかじめデメリットも把握しておきましょう。

・昼間も暗い場合がある

北向きの部屋は直射日光が入らないことから、昼間でも部屋が薄暗く感じられることがあります。

・湿気でカビが生えやすい

日当たりが悪いということは暗いという問題だけではなく、湿気がこもりやすいため、カビや結露が発生しやすい環境です。特にカビは健康を害するおそれがあるため、入念な対策を行いましょう。

・室温が上がりにくい

夏場は過ごしやいですが、太陽の光が直接入らないことから、輻射熱によって部屋が暖まる効果も得られないので、室温が上がりにくく、特に冬場は寒く感じることがあります。そのため、暖房器具が必要不可欠で、他の方角の部屋よりも多く稼働するため、光熱費が増えるケースもあります。

・洗濯物が乾きづらい

日当たりが少ないため、冬場や寒い時期は洗濯物がなかなか乾かない場合があります。室内干し用の設備や乾燥機を併用するとよいでしょう。

北向き物件にはデメリットがあるものの、工夫次第で、快適な住まいにすることができます。物件探しの段階でポイントを知っておくと、より対策しやすくなります。

北向き物件は日光が差し込みにくい分、室内が暗く冷たく感じがちです。

レイアウトする家具を明るい色で統一し室内のトーンをあげたり、暖かみのある素材や色合いを取り入れることで、明るく開放的な雰囲気を作り出せます。

木材を使った家具や、間接照明や暖色系のライトをを活用することで、暖かみのある空間を演出できます。

北向きのお部屋は、冬場に寒さを感じやすいため、窓への工夫で熱を逃さないようにすることが重要です。

窓に断熱シートを貼ったり、カーテンやブラインドは遮熱機能のあるものにする事で、外部からの冷気を効果的に防ぎ、室内の温度を一定に保つことができます。

角部屋は、2つ以上の異なる方角に面しているため、北向き以外の窓からも太陽光が差し込みます。

角部屋は、2つ以上の異なる方角に面しているため、北向き以外の窓からも太陽光が差し込みます。

また、高層マンションの10階建以上の高層階であれば、周囲に遮るものが少なく、間接光で北向きでも安定した明るい室内環境を維持しやすくなります。さらに、高層階は風通しが良く、効率的に換気を行えるため、北向きの部屋でも快適な環境を維持しやすいでしょう。

内見をする際は、窓の配置や大きさを確認し、明るさをチェックしましょう。

通気性がよくないと、湿度が高くなりがちです。特に梅雨時や湿度が高い季節には、定期的に窓を開けて換気をしたり、除湿器や調湿素材のインテリアを使用して、室内の湿度を適切に保つことが重要です。カビの発生も防ぐことができます。

ここまでの内容を踏まえて、ライフスタイルや好みによっては北向きの物件がおススメのケースもあります。

真夏でも室温が上がりすぎないので、暑さが苦手でできるだけ涼しい部屋で過ごしたい人にとっては、北向きは理想的です。冷房をつけずに過ごせる場合もあったりするので、エアコン代も節約できるでしょう。

北向き特有の落ち着いた雰囲気を活かして、カフェのようなインテリアにしたい方や家具にこだわりがある方にも、北向き物件はおススメです。

直射日光が当たらないので、家具やフローリング、カーテンなどの日焼けを防ぐ事ができ、劣化を最小限にとどめてくれるでしょう。

平日は仕事や学校に行っていて、休日はレジャーに出かけるなど、日中家で過ごす時間が少ないというライフスタイルの方や、プライバシーを守るために昼間でもカーテンを閉めている一人暮らしの女性などは、北向きの家に向いているかもしれません。

日当たりをそこまで重視しない場合、家賃が比較的安い北向きの物件を選ぶことで、予算を押さえることが可能です。

北向きの部屋は直射日光が少なく、大通りに面していなければ、外からの視線や騒音も気になりにくく、比較的静かで落ち着いた環境を保てるため、リラックスした時間を過ごすことができます。

また、北向きの窓から見る景色は、逆光ではなく順光なので、建物や樹木に直射日光が当たるため、景色が鮮明に美しく見えます。

敬遠していた北向きが、意外とライフスタイルや好みに合っている方もいらっしゃるかもしれません。北向きの部屋に住むデメリットは、工夫次第で解決可能です。

物件選びの条件は、立地や階数、周囲の建物などによっても変わるので、向きにこだわりすぎず、実際に足を運んで確認をしてみてから、自身に合った住まいを見つけましょう。

2024年12月1日

ヤマダ不動産 福岡西店が2024年12月1日より移転&グランドオープンの運びとなりました。(旧 福岡賀茂店)🎊

不動産の事に関してお困りでしたらぜひ当店までお越しください👣

当店は福岡県福岡市西区下山門にございます。

土地や戸建てなどの売買を中心に不動産全般をご紹介しております🏠

ヤマダ不動産 福岡西店

〒819-0052

福岡県福岡市西区下山門3-3-1

電話番号:092-801-3113

営業時間:10:00~19:00

ホームページ:https://www.yamada-realestate-fukuoka-nishi.com/

■公共交通機関をご利用の場合

JR筑肥線「下山門駅」徒歩13分 駐車場有

「姪浜駅」姪浜駅南口より「西鉄バス」乗車7分「下山門中学校」降車徒歩3分

2024年11月21日

冬場の原因不明の頭痛や胃もたれなどの体調不良は、実は脱水症によるものかもしれません。体内の水分量が不足したときに起こる脱水症は、食事や水分の摂取量が減りがちな高齢者に起こりやすく、注意が必要です。

高齢になると喉の渇きを感じにくくなり、特に冬は、夏と違い暑さで汗をかくことも少ないため、水分補給を怠ると、気が付かないうちに脱水症状に陥ることがあります。この段階で正しい処置を施さないと、重症化して命にかかわることがあります。

今回は、万が一、脱水症のサインが現れても、慌てずに対処できるように、高齢者の脱水症の原因、応急処置と予防法についてご紹介します。

脱水症は年齢を問わず誰にでも起こりうる可能性がありますが、特に高齢者が脱水症に陥りやすいのには、高齢者特有の理由があります。

身体のほぼ半分を占める水分量(体液)は、成人だと体重の約60%ですが、65歳以上の高齢者の場合は約50%に減ります。加えて、高齢になると水分を備蓄できる筋肉量も減るため、若い頃よりさらに脱水症になりやすいといえます。

高齢になると感覚機能が低下し、口の渇きに気づきにくくなるので、喉が渇いていないと思って水分を摂らないままでいると、自覚症状がないうちに脱水症をおこしやすくなります。

高齢になると感覚機能が低下し、口の渇きに気づきにくくなるので、喉が渇いていないと思って水分を摂らないままでいると、自覚症状がないうちに脱水症をおこしやすくなります。

また、冬場はマスクをしているので、より喉の渇きに気付きにくくなります。

筋力が衰えてトイレまでの移動が億劫になったり、尿失禁を心配して、トイレに行く回数を減らそうと水分の量を控えてしまう人も多いようです。

体内の水分量を調整する役割がある腎臓の働きも加齢とともに低下するため、体内の水分や電解質を留める力が落ち、脱水症の原因になることもあります。

1日の水分摂取量は、「食事+飲み物」で約2リットルが必要とされています。

高齢になると運動量も低下し水分を摂取する行動が妨げられたり、食欲不振や、食べ物を飲み込むことが困難になる嚥下障害などにより、食欲が低下し、食事量が減ると、毎日の食事から十分な量の水分を摂取することができない状況から起きる場合もあります。

血圧を下げる降圧薬には利尿作用をもたらす種類があり、尿の排出で必要な塩分や水分が不足して脱水症を引き起こすことがあります。

次の症状に該当するときは、脱水症に陥っている可能性があるので注意が必要です。

●手の甲をつまむ

手の甲をつまみ上げて離した後、跡が3秒以上残る

●口内の状態

舌が赤黒く乾いている。口の中が粘ついたり、つばも少なく、飲み込みづらい。

●爪を押す

爪を押して離した時に、元の赤みに戻るのに3秒以上かかる

●尿の色の濃さ

体内の水分量が少なくなり脱水症が進むににつれて、濃い黄色→オレンジ色→茶褐色と、尿の黄色味が濃くなっていきます。

脱水症のサインを軽度から重度までご紹介します。

万が一脱水症のサインが現れても、すぐに対処できるように、応急処置の方法をチェックしておきましょう。

・肌や唇が乾燥してかさつく

・立ちくらみや、めまいがする

・食欲不振や、食べ物が喉を通りにくい

・倦怠感やだるさ

◇対処法

通常の水分補給であれば、スポーツドリンクでも十分ですが、軽度から中程度の脱水症を起こしている人には、十分な水分と、体の機能調節に必要不可欠なミネラルである電解質を補える、経口補水液が適しています。嚥下障害がある場合は、ゼリータイプの経口補水液がおすすめです。医師から塩分摂取についての指示がある場合は、飲ませる前に相談してください。

脱水症の症状が現れてから4時間以内に、経口補水液を500~1000mLを目安量として無理のない速さで飲みましょう。その後は、ゆっくりと飲みながら様子を見ましょう。水の場合は、1日あたり2Lが目安となります。

尿量が増えてきたり、尿の色味が薄くなってきたら、脱水症が改善されている証拠です。食欲もでてきて、食べることができるようになってきたら温かく消化のいい食べ物(おかゆ・よく煮たうどんなど)を少量から、様子を見ながら食べる量を増やしていきましょう。

・頭痛

・トイレの回数が少ない

・胃もたれや下痢など、腹部の不快感

・吐き気

◇対処法

中度の脱水症の場合も経口補水液を摂取しましょう。下痢の症状がある場合は、排泄する度に水分を少しずつ摂取します。嘔吐した場合は、最初はティースプーン1杯分の経口補水液を、5~10分の間隔をあけて飲み、徐々に増やしていき、吐いた量と同じくらいの量を飲む必要があります。

落ち着いてきたら軽度の脱水と同じように対処してみましょう。

・意識障害など、話しかけても反応しない

・身体がけいれんしている

◇対処法

口からの水分摂取では間に合わない可能性があるため、すみやかに病院に行き医師の診断を仰ぎましょう。自己判断で対処すると、命の危険もありますので、病院で点滴などの医療処置を受ける必要があります。

1Lの水に食塩(3g)と砂糖(40g)を溶かし、レモンやグレープフルーツなどの果汁を加えるとスッキリと飲みやすくなり、カリウム補給にもなります。

脱水になりやすい高齢者が脱水症を防ぐための、簡単に取り入れやすい予防や対策をご紹介します。

必要な量には個人差がありますが、1日に1,000~1,500mL程度の水分をこまめに摂る習慣をつけましょう。

必要な量には個人差がありますが、1日に1,000~1,500mL程度の水分をこまめに摂る習慣をつけましょう。

慢性的に水分が不足しがちな高齢者の場合は、服薬と同じように1日の中で時間を決めて、こまめに水分を摂ることがポイントです。

まずは、朝起きた時にコップ1杯以上の水を飲みましょう。就寝中も汗をかき、体液が減っているため水分が不足しています。そして、のどが渇いていなくても2~3時間おきに水分を摂取することを心がけましょう。

また、食事から摂取する水分も必要不可欠のため、汁物で食事の水分量を増やしてみるのもよいでしょう。牛乳、ヨーグルト、甘酒、果物などを、メニューに加えると、水分も栄養も補給できます。特に朝食はしっかりとりましょう。

水分補給をするだけではなく、唇や皮膚など乾燥している部分を保湿し、水分の蒸発を防ぐのも冬の乾燥する時期は特に大切です。

加湿器や濡らしたタオルを室内に干して湿度を保ったり、定期的に窓を開けて換気をして、室内の気温・湿度管理などで乾燥対策も併せて行うと効果的です。

高齢者の脱水症は自身も気が付かないうちに陥る事もあります。高齢者が脱水症になりやすい理由として、身体の水分量低下、喉の渇きを感じにくい、食欲不振などさまざまな理由があります。

こまめな水分摂取を意識し、できるだけバランスの良い食事を心がけたり、乾燥対策をして、健康的に過ごして脱水に気を配りましょう。

2024年10月31日

住まい選びでマンションを検討する際、住む階数によって住み心地が異なるため、階数を決めるのはとても大事なポイントとなります。同じ間取りでも階数が違えば、住環境や価格などに差が出てくる物件もあります。

マンション物件の階数にはそれぞれに特徴があり、自分に合った階数を選べるかによって住み心地は大きく変わります。

今回は、マンションの階層ごとのメリット・デメリットを解説し、ライフスタイルや考え方に合う合わない階を紹介します。何階がご自分に合っているか迷われたりわからない時に、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

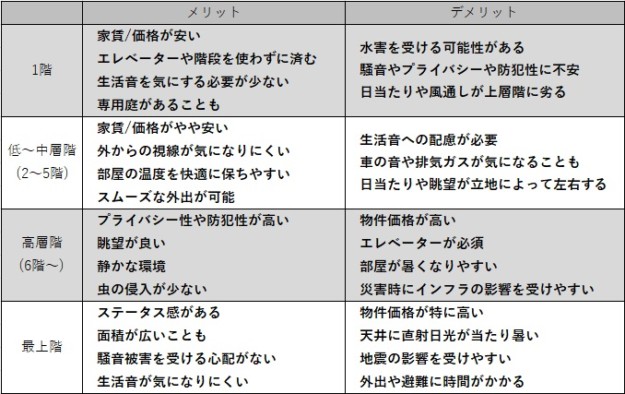

それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

本記事では、2階~5階を低~中層階、6階~を高層階に分類し、それぞれの階数の特徴について、さらに掘り下げていきます。

一般的にマンションの価格は、下層階よりも上層階の方が高く、1階がもっとも安い物件が多い傾向にあります。

一般的にマンションの価格は、下層階よりも上層階の方が高く、1階がもっとも安い物件が多い傾向にあります。

エレベータを使わないので通勤通学時間帯の混雑や待ち時間も省けるため、外出しやすいというのも大きな魅力といえます。引っ越しやゴミ出しもスムーズに行え、外出先から帰るときもベビーカーや車いす、重たい荷物を運ぶのが苦になりません。万が一、火事や地震など災害が発生してもすぐに避難できます。

また、1階は下の階がないので、足音などの生活音を気にする必要も少なく、専用庭がある物件の場合は、ガーデニングを楽しんだり、子どもと庭で遊んだりなど戸建住宅のように暮らせるのもメリットです。

大体のマンションでは、外周に塀や植栽を設置してプライバシーや安全確保をしていますが、あまり大きな外周で囲ってしまうと、日当たりが悪くなってしまうため、完全に外から見えない設計にすることはできません。

そのため、1階で窓やカーテンを開放すると、プライバシー性や防犯面でもリスクが高いといえます。1階は最も侵入が容易であるため、特に女性の一人暮らしで1階を検討する際には、入念にプライバシーや安全性のチェックをしておく必要があります。

そして、マンションは気密性が高いため、日当たりや風通しが悪いと湿気がこもりやすくなってしまうので、特に1階の場合はこまめな換気や除湿対策が必要です。

また、近隣の河川が氾濫した場合、床上浸水などの水害による被害を受けるリスクも高いと言えます。各自治体が作成しているハザードマップの確認と、1階の場合は特に注意して水害対策を練っておいたほうがいいでしょう。

マンションの価格も、1階よりは高くなりやすいものの、高層階や最上階と比べれば低く抑えられるでしょう。専用庭があるマンションの場合は2階よりも1階の方が、家賃や購入価格が高く設定されていることがあるので、お買い得な物件も多数あります。

そして、1階と同じようにスムーズな外出が可能であり、通勤や通学の時間帯にエレベーターを待たずに階段で移動することもできます。

低・中層階には、過ごしやすい気温を保てるというメリットがあります。上下に部屋があるため、寒い時期は熱が逃げにくく暖かい一方で、高層階に比べると直射日光を避けられるため、暑い時季でもエアコンが効きやすく比較的涼しく過ごせます。

ある程度の高さがある中層階なら、通行人から室内が見えないので、カーテンや窓を開けて過ごすこともできますが、防犯には注意する必要があります。

2階以上になると、階下への生活音の配慮や、上の階の生活音が気になったり、注意しないと住民トラブルに発展する可能性もあります。

2階以上になると、階下への生活音の配慮や、上の階の生活音が気になったり、注意しないと住民トラブルに発展する可能性もあります。

そして、低階層は車の走行音や通行人の話し声などが騒音となる場合もあります。さらに、幹線道路などに面している場合、中階層にあたる5階までの高さは車の排出ガスや騒音が気になってしまうこともあります。

周辺の建物など、立地によって日当たりや眺望が立地によって左右したりもします。日当たりを重視したい方は、内見時によく確認しておきましょう。

周囲に高い建物がなければ、高層階は、眺望がよかったり、外からの視線も気になりにくくプライバシーも確保できるので、カーテンを開けて外の景色を眺めながらゆっくりと過ごすこともできます。

さらに、虫が侵入しにくかったり、部屋が道路から離れているため騒音が聞こえにくかったりと、リラックスして過ごせる条件がそろっています。そのため、静かで快適な住環境を確保しやすくなります。

また、プライバシー性が高いということは防犯性が高いということでもあり、窓やベランダから不審者が侵入したり、外から観察することも困難で、リスクも低いと言えます。

日当たりや通気性にも恵まれるので、日中は照明をつけなくても過ごすこともできたり、バルコニーの洗濯物もしっかり乾きます。

マンションは階数が上がるほど物件価格や家賃が高くなるのが一般的なので、高層階は物件価格が高いことが挙げられます。

方角によってはメリットであげた日当たりや風通しがいい点がデメリットとなり、風が強い日はバルコニーに干せないこともあったり、夏は室内が暑くなりやすいという側面もあります。バルコニーの利用に関しては、管理規約によっては、落下などの事故防止や景観の観点から、洗濯物を干すことを禁止しているケースもあるため、事前に利用条件を確認しておく必要があります。

その他、朝の通勤通学時にエレベーター待ちが長かったり、ゴミ出しなどちょっとした外出も億劫になったりと、気軽に外出しにくいという点もあげられます。

その他、朝の通勤通学時にエレベーター待ちが長かったり、ゴミ出しなどちょっとした外出も億劫になったりと、気軽に外出しにくいという点もあげられます。

高層マンションの中には、地上までゴミを持って降りなくても捨てられる機能が備わっている物件もあるので、そういった物件を選択することでデメリットも解消できます。

地震が発生した際には、高い階層に行くほど揺れが大きく伝わったり、地震の影響で停電した場合はエレベーターが動かないため、階段を使って登り降りをする必要があり、避難がしにくいというリスクがあります。断水した場合は、水の確保やトイレが使えなくなったりする事もあり、災害などが起こった場合、高層階は不便を被る可能性が非常に高いといえます。

高層階で生活する場合は、災害用の備蓄品を十分に用意したり、避難経路を確認したりしておくことが必要です。

最上階のメリットは、高層階と同様にプライバシー性が高かったり眺望が良いこと、道路からも遠いため静かな環境であることが挙げられます。立地条件によっては花火や夜景ものんびりとした環境で楽しめます。

最上階のメリットは、高層階と同様にプライバシー性が高かったり眺望が良いこと、道路からも遠いため静かな環境であることが挙げられます。立地条件によっては花火や夜景ものんびりとした環境で楽しめます。

さらに、日当たりと風通しがいいため、カビやダニの発生を防げるというメリットもあります。

加えて、上の階からの生活音が気にならず快適に過ごせたり、最上階だけ間取りや天井の高さが異なる特別仕様にしている物件があることも多く、そのマンション唯一の部屋に住めるというプレミア感やステータス感があることも大きなメリットといえます。

最上階には、このようにさまざまなメリットがあるため、買い手の人気が集まりやすく、ほかの階と比較して資産価値が高いことも特徴です。立地条件の良いマンションの最上階物件を購入することができれば、将来的にマンションの売却や、賃貸の収益価値を検討している場合も、不動産投資として期待できるでしょう。

最上階のデメリットは高層階と同様で、ベランダの利用制限や、エントランスから遠いので日々の外出や、地震や停電などの際にも、地上へ出るのに時間を要してしまいます。また、他の階と比べると、最上階は地震の影響を受けやすいので、高層階同様、災害用の備蓄や、家具の転倒防止など、安全対策には一層の気を配らなくてはなりません。

そして、最上階は上階がないため、天井に直射日光が当たるので、より部屋の温度が上がりやすい傾向があります。

最上階はメリットで述べた通り、そのプレミア感からより資産価値が高いため、特に高い家賃や購入価格が設定されています。

マンションの階層ごとに、いろいろなメリットがあるものの、家族構成やライフスタイルによってはデメリットにもなります。ここでは、それぞれの階層に合ったタイプの人を紹介します。

小さな子どもがいるファミリー層の方には、ベビーカーがある時でも移動しやすかったり、下の階への生活音を気にする必要がないので、騒音トラブルを避けたい方や、元気に走り回る遊び盛りの子供がいる世帯には特におすすめの階といえます。

また、足の悪い方や高齢者世帯にとっても、エレベータを使う必要がなかったり、車イスでの移動もスムーズに行えます。災害時も外に避難しやすいので安心ですね。

低階層も1階と同じく、ファミリー層や高齢者層に人気があり、子どもの進学などでこれから生活費が増える予定の方や、収入の減少が見込まれる方など、住宅ローンや家賃を少しでも抑えたい方が購入される傾向があります。高層階の同じ間取りの物件と比べるとお買い得な物件も多く、支払額を抑えたい方には低層階は狙い目といえます。

また、エレベーターが混み合う時間帯に階段を利用するという選択肢も持てるため、通勤や通学時の移動も割とスムーズに行えるでしょう。

騒音や外からの視線が気にならないため、眺望の良さを最大限楽しんだり、静かな環境で生活したい方におススメです。侵入されにくいという防犯上のメリットもあるため、女性の一人暮らしなどセキュリティ面を重視される方にも適した階層です。

また、虫が苦手な方も高層階を望む傾向があります。蚊などの虫が飛べる高さは5階程度までなので、6階以上の高層階であれば、こうした虫が入ってくる心配がありません。とはいえ、衣服に付着したり、エレベーターに侵入する可能性はあります。

ステータス感や眺望のよさを望んでいる人は、最上階がおススメです。間取りが特別仕様となっている物件もあったり、上の階がないので静かな環境でゆとりのある生活ができます。

また、最上階は人気も高く資産価値が保ちやすいので、売却や賃貸を検討している方にとっても有利な階層です。

マンションを選ぶとき、住みやすい階数は人によって異なるので、各階の特徴を知った上で物件を選ぶことが大切です。

マンションを選ぶとき、住みやすい階数は人によって異なるので、各階の特徴を知った上で物件を選ぶことが大切です。

また、小さな子どもがいる家庭の場合、2階以上はベランダや窓からの転落事故の危険があり注意が必要です。1階であっても道路や川など周辺状況に応じてリスクはあります。どの階でも言えることですが、子供の事故、けがなどはどんなに保護者が気を付けていても起こることがあるため、安全対策をしっかりと行いましょう。

そして、マンション内見時にお部屋だけではなく、共有スペースの状態や周辺環境も併せてチェックしておきましょう。マンションの管理体制や住民のマナー、物件周辺の安全面も確認しておくと安心です。

各階層のメリット・デメリットを把握したうえで、ライフスタイルや家族構成、住まいに求める条件や重視するポイントなど、さまざまな観点から考慮すれば、自分や家族の生活にピッタリと合う住みやすい階を選択する事ができるでしょう。

2024年9月26日

おしゃれで暮らしやすい家といえば、窓が多い家をイメージされるかもしれませんが、最近は、敢えて窓を少なくしてスタイリッシュな印象の新築住宅が増えてきています。窓の少ない家はモダンな外観と防犯性の高さなど、メリットも多く最近人気が高まってきていますが、自然光の確保や空間の広がりなどに対する工夫が求められます。

この記事では、窓の少ない家を建てる際のメリットとデメリットと後悔しないための工夫と気を付けたいポイントも紹介します。

窓が少ない家は、なぜ人気が高まっているのでしょうか?窓が少ない家のメリットを見ていきましょう。

住まいの顔となる玄関側の窓を減らしたり見せなくすることで、生活感を感じにくくモダンで洗練されたデザインが実現しやすく、見た目のインパクトが高まります。デザイン性を重視されている方にもオススメです。

窓が少ないことで、外部からの侵入が困難になり、防犯性が向上します。また外からの視線を遮ることができ、人目を気にすることなく過ごせプライバシーを守ることができます。

大きい窓や、多くの窓を設置する場合、窓枠やガラスのコスト、また、しっかりとした構造にしなければならないので、その分コストがかかります。しかし、窓を少なくすることで建築コストを抑え、その分ほかの設備やデザインに費用を回すことも可能になります。

壁面積が多ければ、建物を支える筋交いや面材などを設置して耐力壁を増やしやすく、建物の耐震性が向上するため、地震に強い家になります。地震や風などの水平荷重に抵抗できる力を持つ耐力壁が多いほど、耐震性の高い家になります。

その分建築コストは高くなりますが、窓を減らした分、耐力壁を増やして余計なコストをかけず地震に強い家を建てられるのはメリットと言えるでしょう。

最近の窓は、断熱性・遮熱性の高い窓も増えてきていますが、分厚い壁と比べるとどうしてもその性能は劣ります。

そのため、窓が少なく壁部分が広いほど空気の逃げ道が減り、熱の出入りも少なくなるので、壁の断熱性能が高まって家の中の温度を一定に保つことができるので、冷暖房費の節約にもなります。快適でエネルギー効率の良い住まいが実現できます。

窓が少ないと壁面が多くなり、家具や家電を自由に配置しやすくなります。また、ライフスタイルに合わせて模様替えにも対応しやすくなります。

壁沿いに置くことの多いテレビやソファ、オープンラックを設置できたりなど、生活動線なども考慮しやすいレイアウトを検討できます。

一方、窓が少ない家にはいくつかのデメリットもあります。住んでから後悔しないためにデメリットも把握しておきましょう。

窓が少ないことで一番のデメリットになるのが、日当たりが悪くなりやすいことです。室内に取り込める自然光が減少し、部屋の中が暗くなってしまうため、日中でも照明が必要になることがあります。

人が過ごす部屋では最低限の採光面積が定められていますが、方角や高さによって採光性能が変わるため、少ない量で十分な明るさを確保することが大切になります。

窓が少ない家は、風通しが悪くなりがちです。特に夏場は室内の空気がこもりやすく、不快に感じることがあります。

風通しが悪くなると湿気が溜まりカビやダニが発生する可能性もあるため、風の通り道を配慮した換気設計をしっかり考える必要があります。

窓が多いとガラス越しに外の景色が見えるため解放感が生まれますが、窓が少ないとどうしても閉塞感を感じやすくなります。

壁が多いと圧迫感を感じやすくなるため、なるべく間仕切り壁をなくすなど、閉塞感を軽減する工夫が必要になります。

窓をただ闇雲に減らすだけだと住み心地が悪くなってしまうため、大きさや設置場所、設備を工夫する必要があります。

窓が少ない家を建てる際には、デメリットを軽減するためのいくつかのポイントを抑えることで、快適な住まいを実現できます。

これらを理解した上で、適切な工夫を施すことが重要です。

2階に吹き抜けを設置することで、下階に自然光が届きやすくなり、開放感が生まれます。また、上下階のつながりが生まれることで、家全体が明るく広々と感じられます。

高い位置に窓を設置したり、天窓を取り入れることで、自然光を確保しつつ、プライバシーも守ることができます。

周囲からの目線が気になりやすい1階の窓は高窓、吹き抜けにして2階に天窓することで部屋全体に均等に光を届けるため、採光の改善に効果的です。

家が暗いと感じさせないためには、小さな窓がたくさんあるより、家の構造や視線などに問題がなさそうな場所に、少ない数の大きな窓を設置する方が部屋が明るくなります。

道路に面した側の窓を少なくして、それ以外の方向の窓や天窓を増やすことで家全体の日当たりを確保することもできます。

例えば、リビングに中庭を設けて掃き出し窓を設置をすれば、十分な光も取り込められカーテンがなくても外部からの視線もカットでき、しっかりくつろげる空間が作れます。

または、2階をリビングにして大きめの高窓を設置すれば、眺望とたっぷりの自然光を楽しめ、同時に吹き抜けも設けていれば、1階にも明るさが届き解放感も生まれます。

災害時に玄関から避難できるとは限らないので、庭や道路に出られる場所に掃き出し窓を設置したり、勝手口を設けたりと、何箇所か外に出られる場所を確保しておくと安心です。

最近の家では24時間換気システムが付いているので、常に換気は行われている状態にありますが、気持ち良い時期は窓を開けて風を採り入れたいときもありますよね。

窓が少ない分、風通しに配慮した設計にする必要があります。例えば部屋の対面に向かい合うように窓を配置すると、出入口ができて風が通り抜けやすくなります。

インテリアデザインをホワイト系の基調でまとめて、明るい色の膨張作用を利用しましょう。明るい色調の家具や照明を選ぶことで、部屋を明るく広く見せることができます。また、鏡を活用して視覚的な広がりを演出するのも効果的です。

マイホームを建てるにあたって、窓の量・配置は難しいポイントの一つです。

窓が少ない家は、コストを抑えつつ高いデザイン性や防犯性やプライバシーも確保でき、断熱性や耐震性の向上など、さまざまなメリットもあり“数より質”で窓計画を検討する方は少なくありません。

しかし、間取りや窓を工夫しなければ暗さや湿気で後悔してしまいます。 窓の大きさや設置位置のメリハリ、インテリアデザインに配慮したり、高性能な換気システムや耐震壁などの設備を取り入れることで、設計の工夫次第でデメリットを対策できます。

状況に応じて適切な量と配置を考えることが大切です。窓の量によるメリット・デメリットをきちんと把握して、後悔しない快適な注文住宅を実現しましょう。

2024年8月26日

年齢を重ねるとともに複数の疾患の治療などで、医療機関に通う回数はどうしても増えていきます。そうなると必然的に処方される薬の種類と量も増え、管理が難しくなります。認知症の症状がなくても、薬の飲み忘れや、誤飲をするなどの服薬トラブルが起きてしまい病状を悪化させてしてしまう事例も多く報告されています。

そこで今回は、どのような薬のトラブルが起こりやすいのか、またそのトラブルに対しての予防法や対処法について解説します。

処方薬の種類や量は病気の数だけ増えていくため、いくつかの持病をもつ高齢者は、何種類もの処方薬を服用していることも珍しくありません。いつも家族が見守れる環境ならよいですが、ひとり暮らしの高齢者の場合、間違った飲み方によってトラブルが起きやすいため、服用管理は重要です。

まずは高齢者に多い服薬トラブルをあげてみましょう。

処方される薬が多くなると、服薬管理も複雑になり、薬を飲み忘れたり、見た目が似ている薬の飲み間違いや同じ薬を重ねて飲んだり、包装シートのまま飲んでしまう事故が後を絶ちません。

勘違いや視力の低下などで誤飲し、体の不調を感じるなどの症状が出てから病院へ行くまで気づかない場合もあります。高齢者に多いトラブルのひとつです。

2種類以上の薬を同時に服用した場合、薬と薬がお互いに影響しあって薬の効果が変化することを「相互作用」といいます。服用する薬の種類が多くなればなるほど、薬と薬の相互作用は起こりやすくなり、副作用に繋がるリスクも高まります。

また、食品との飲み合わせによって、薬の効き目が変化する場合もあるので注意が必要です。

副作用とは、薬を服用した時に、病気やけがを治すという効果の他に生じてしまう望ましくない作用のことです。

副作用とは、薬を服用した時に、病気やけがを治すという効果の他に生じてしまう望ましくない作用のことです。

ふらつきや胃痛、便秘や食欲低下など、期待した効き目以外の作用が出てしまったり、期待した効き目より強すぎてしまったりしてしまう事があります。風邪薬を飲んで眠くなったというような軽い症状から、生死にかかわるものまで、さまざまなレベルのものがあります。

※副作用や相互作用などで体の不調を感じた場合、自己判断でお薬を減量・中断することは危険です。気になる症状が出たら、一人で不安を抱え込まず、早めに医師・薬剤師に相談しましょう!

医師が処方した薬は、きちんと診断・検査した上で、それぞれの症状、体質、年齢などを考えて処方されています。

処方薬は市販薬と違い個人にあわせたものですので、症状が同じだからといって、処方された薬を自分以外の人が飲むと、人によってはかえって毒となることさえあるので、処方薬をもらったりあげたりするのはやめましょう。

また、重大な健康被害を及ぼすリスクを避けるためだけでなく、処方薬を譲る行為は、家族であろうと医薬品医療機器法などの法律に違反して、刑事罰を受ける可能性があります。

間違った飲み方によってトラブルが起きないためにも、ずっと元気に過ごすためにも、服用管理は重要です。

また、ご家族の方が、どのように注意や対策をしたらよいかをあらかじめ考えておくことで、より安全な服薬管理ができるようになります。

薬管理用のピルケースやカレンダーは、曜日や時間ごとに分かりやすく仕切られているので、飲み忘れや飲み間違いを防ぐことができます。

また、飲んだかどうか忘れないように、薬を飲んだ後カレンダーに印をつけたり、飲んだ後の包装をピルケースに戻しておくなど、あとからでも薬を飲んだことが確認できるようにしておきましょう。

いくつかの医療機関から処方せんをもらう場合でも、かかりつけ薬局を決めておくことで、薬の処方トラブルを防げたり、薬に関して心配なことがあっても相談もできます。薬の効果や副作用についても、確認してもらえるので安心ですね。さらに、自宅の近くの薬局にすると、薬の受け取りが楽になります。

いくつかの医療機関から処方せんをもらう場合でも、かかりつけ薬局を決めておくことで、薬の処方トラブルを防げたり、薬に関して心配なことがあっても相談もできます。薬の効果や副作用についても、確認してもらえるので安心ですね。さらに、自宅の近くの薬局にすると、薬の受け取りが楽になります。

そして、お薬手帳を使うことで、薬効が重複していないか、飲み合わせが悪くないかを薬剤師がチェックしてくれます。また、家族や周りの人も一緒に把握できるので服薬トラブルを防ぎやすくなります。

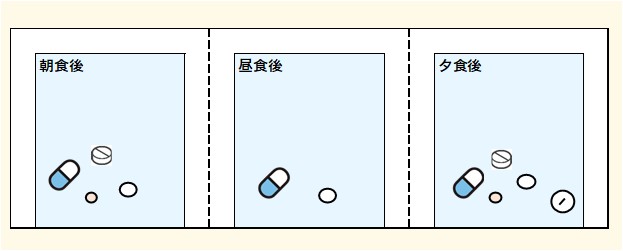

種類や数が多いと服薬管理が大変だったり、頻度も、1日2回のものや3回のものだったり、就寝前だけのものなど、飲むタイミングが複雑になると飲み忘れの原因にもなります。

飲む時間ごとに複数の異なる薬を一つの袋にまとめてもらうことで、別々の薬のシートを開いて出す必要がなくなるので、取り出すのが困難な方にも負担が減り、管理もしやすくなります。薬の一包化には医師の許可が必要となるため、医師や薬剤師に相談してみましょう。また、一包化調剤は有料で、一包化できない場合もあります。

飲む時間ごとに複数の異なる薬を一つの袋にまとめてもらうことで、別々の薬のシートを開いて出す必要がなくなるので、取り出すのが困難な方にも負担が減り、管理もしやすくなります。薬の一包化には医師の許可が必要となるため、医師や薬剤師に相談してみましょう。また、一包化調剤は有料で、一包化できない場合もあります。

今回は、高齢者に多い服薬トラブルと、そのリスクを避けるための対策をご紹介いたしました。

どのように注意したら良いかをあらかじめ対策しておくことで、より安全な服薬管理ができるようになります。

ご家族だったり、デイサービスや訪問サービスにおける服薬管理のサポートもあるので、こういった手助けも借りて、毎回、安心して確実に薬を飲めるようにしましょう。

2024年7月30日

ベランダは洗濯物や布団を干す以外でも、さまざまな使い道があります。

しかし、ベランダが狭ければ洗濯物を干すだけでもスペースを取られてしまったり、賃貸住宅であれば使用方法に制限があったり、おしゃれにする方法や使い方に悩んだりなどで、掃除や手入れをせず汚れたり殺風景となっていたり、デッドスペースにしてしまう傾向も多いのではないのでしょうか。

ベランダを有効活用するコツを掴むことで食事や趣味を楽しめるもう1つの部屋として活用したりするなど、快適な空間作りが叶うでしょう。そこで今回は、狭いベランダやバルコニーを快適な空間に変えるいくつのかポイントやアイデア、有効活用する際の注意点もご紹介いたします。

おしゃれで素敵なベランダにしたいからと言って、いきなり観葉植物やインテリア小物を買ってきても、アレンジはうまくいきません。ベランダを自分好みに改造するために、事前に押さえておくべきポイントや注意点をいくつかご紹介していきます。

まずは、ベランダのベース作りから始めてみましょう。

賃貸住宅のベランダは、「専有部分」ではなく「専用が認められた共有部分」です。災害の際にはベランダは避難通路になるため、管理規約によっては避難の妨げになるような物の設置が禁止されていることがあります。そのため、原状回復が不可能な改造は基本的にNGとなります。必ずベランダを活用する前に、住んでいる賃貸物件の規約の確認をしましょう。

そして、ベランダは2階でも危険がともないますので、特に、小さな子どもがベランダで遊ぶ際は目を離さないようにするのはもちろんですが、足場になるような物を置きっぱなしにしたりせず、柵を乗り越えないように対策しましょう。

ベランダは、床・壁・小物で大きく印象が変わります。中でも、床を変えるだけで印象が大きく変わるので、ベランダをおしゃれな空間に変えたいと思ったら、まずはベランダの床の掃除からはじめてみましょう。

ベランダは、床・壁・小物で大きく印象が変わります。中でも、床を変えるだけで印象が大きく変わるので、ベランダをおしゃれな空間に変えたいと思ったら、まずはベランダの床の掃除からはじめてみましょう。

また、ベランダに無機質に置かれている室外機も併せて掃除をして、アルミやウッド調などの室外機ラックで覆い、上にプランターを置いて飾ることで、生活感が出ることもなくナチュラルに背景に馴染むのでおすすめです。

そして、ベランダの床は無機質なアスファルトであることが多いため、人工芝やすのこを敷くことでおしゃれな印象を与えられるようになります。

まずは、ベランダでどのように過ごしたいか、しっかりイメージをして目的を決める事が大切です。

ガーデンニングスペースだったり、インテリアを置いてカフェの雰囲気を楽しんだり、子どもの遊び場として活用したいなど、どのように過ごしたいかで活用の仕方も変わってくるので、作業に入る前に明確な目的やコンセプトを最初に決めましょう。

さらに、目指すベランダの雰囲気や、メインで使いたい色についても決めておくことで、統一感のある空間を作りやすくなります。

また、ベランダの方角やサイズ、形は様々です。ベランダと繋がっている部屋によっても用途や使いやすさが変わってきますので、事前にベランダの奥行きや幅などの寸法をしっかりと測り、自分自身に合った使い方を考えてみましょう。

ベースを整えたあとは、狭いベランダを有効活用する方法を紹介します。工夫次第でベランダをお気に入りのスペースに変えることができます。

また、人目が気になるのであれば、ベランダに目隠しを設置してプライベート空間を確保しましょう。

ベランダといえば、洗濯物を干す場所に利用されることがほとんどです。しかし、狭いベランダの場合、洗濯物でスペースを占領してしまい、使い勝手の悪さで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ベランダといえば、洗濯物を干す場所に利用されることがほとんどです。しかし、狭いベランダの場合、洗濯物でスペースを占領してしまい、使い勝手の悪さで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そういう時は、便利なアイテムを活用してみると良いでしょう。100円ショップなどでも売っているハンガーホルダーを使用して、物干し竿と物干し竿の間に掛けて活用すれば、狭いベランダでもスペースを有効活用できます。

また、コンパクトで地面に置けるタイプのハンガーを活用すれば、床のスペースも使えてデッドスペースを作りません。

イスとテーブルさえあれば、ベランダを簡単にカフェテラス風の憩いスペースにすることができます。

イスとテーブルさえあれば、ベランダを簡単にカフェテラス風の憩いスペースにすることができます。

ベランダが狭くてもアウトドア用の折りたたみタイプのテーブルや椅子を使用すれば、使うときだけ出して普段はしまっておけるので、規約のある賃貸住宅でも楽しめますし、汚れや劣化もそこまで気になりません。

もっとスペースを使いたい場合は、室内とベランダを一体化させるのもおすすめです。ベランダに小さなテーブルだけを置き、室内にベンチやソファを置けば、広々とした空間のカフェスペースを作ることができます。

お気に入りのカフェをイメージしながらインテリアや床材を統一させて、スペースに余裕があれば観葉植物も配置し、外の空気や緑を眺めながら食事やお茶をしながらのんびり過ごせるので、自宅にいながらリフレッシュできるでしょう。

テレワークなどで、自宅で仕事をする機会が多い人は、カフェテラス風の仕事スペースとして活用できるので、人目を気にせずプライベート空間の中で仕事もはかどりそうですね。

日当たりや風通しの良いベランダだからこそガーデニングや家庭菜園をすれば、元気な野菜やお花が育ちます。子どもの食育にも役立ちますね。特に、ハーブは虫よけ効果やお料理にも使えたり、爽やかな香りでリラックスもできるのでおススメです。

日当たりや風通しの良いベランダだからこそガーデニングや家庭菜園をすれば、元気な野菜やお花が育ちます。子どもの食育にも役立ちますね。特に、ハーブは虫よけ効果やお料理にも使えたり、爽やかな香りでリラックスもできるのでおススメです。

限られたスペースのベランダだと大きな植物を育てることはできませんが、縦の空間を利用できる壁掛けタイプのプランターを活用したり、フラワースタンドを設置して立体的に鉢植えを配置したりすれば、緑豊かな空間に変身させることができます。部屋の中からでも色とりどりの植物を眺めながらリラックスした時間を過ごせる事でしょう。

人工芝やすのこなどを敷けば、裸足でも遊べる子どもの遊び場になります。砂場で遊んだり、シャボン玉を飛ばしてみたり、夏場は水遊びをしたりと、室内ではやりづらい遊びも思いきり楽しむことができるでしょう。

人工芝やすのこなどを敷けば、裸足でも遊べる子どもの遊び場になります。砂場で遊んだり、シャボン玉を飛ばしてみたり、夏場は水遊びをしたりと、室内ではやりづらい遊びも思いきり楽しむことができるでしょう。

外出が難しい場合でもベランダで遊ぶことができれば、お家の中でも楽しく過ごせるでしょう。ただし、ベランダで遊ばせる場合は、安全面や騒音など周りの住人へのマナーを守って利用することが大切です。

ベランダを活用する際のポイントや活用法を押さえれば、賃貸や狭いベランダでもアイデアや工夫次第で有効活用できます。

100ショップやホームセンター等でも売っているアイテムやインテリアを活用すれば、狭いベランダでもおしゃれな空間にも便利なスペースにも変身させることができます。

ただし、賃貸住宅の場合は共有のスペースでもあるため、どの程度改造するかは確認が必要です。また、音や臭い、水漏れなどで近隣住民へ迷惑をかけないよう、注意しつつベランダ時間を楽しんでください。

ホッとくつろいだり、趣味を楽しんだりと、素敵なベランダ作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。